Meine Arbeits- und Forschungsinteressen sind geprägt und wechselseitig beeinflusst von meiner wissenschaftlichen Biographie und von meinen praktischen Erfahrungen als Hochschullehrer, Universitätspräsident und Staatssekretär. Dabei habe ich den Blick immer wieder fokussiert – etwa auf die verfassungshistorischen und politischen Grundlagen unseres Gemeinwesens – und geweitet – etwa auf globale Verflechtungen. Besonders im Blick standen und stehen für mich Bildung und Wissenschaft, historische Überlieferung und Geschichtspolitik, die Geschichte Afrikas und des Kolonialismus, die Rolle kollektiver Gewalt in der Geschichte sowie Tier-Mensch-Beziehungen in Geschichte und Gegenwart.

Berufsbiographie und west-östliche Bildung

Der Themenbereich Bildung und Wissenschaft, Schule und Hochschule hat mich als Historiker, Hochschullehrer, Universitätspräsident und Staatssekretär im Thüringer Bildungsministerium während meiner gesamten west-östlichen Berufsbiographie begleitet. Als westdeutscher Historiker und ostdeutscher Universitätspräsident bzw. Staatssekretär habe ich immer wieder lernen müssen und vermitteln dürfen; Bildung ist ein lebenslanger Prozess. Dass die Geschichte der Teilung Deutschlands noch nicht beendet ist, sondern nach wie vor offen, kann den aktuellen Diskussionen entnommen werden. Das muss keine Belastung sein, es sollte nur ernst genommen werden. In der frühkindlichen Pädagogik, im Übergang zur Elementarbildung, in den Schulformen, Bildungsschwellen und Bildungserwartungen zeigen sich nach wie vor beträchtliche Diskrepanzen. Den Vorbehalten und Antagonismen widme ich mich in Forschung und Praxis . Das umschließt auch Bildungsgeschichte, Bildungspolitik und Wissenschaftspolitik.

Erinnerungskultur

Ein Themenfeld, das uns auch im deutsch-deutschen Miteinander weiter beschäftigen wird, ist der Umgang mit der historischen Überlieferung. So wie ich mich an der Bauhaus-Universität Weimar für die Gründung eines Internationalen Heritage-Zentrums eingesetzt habe, so werde ich auch künftig – als wissenschaftlich Forschender und politisch Interessierter – zu Debatten über kollektive Erinnerung im nationalen und transnationalen Raum beitragen.

Zwei aktuelle Themen seien beispielhaft genannt: Das ist zum ersten – auf der Ebene der Denkmalpflege – der Umgang mit aufgegebenen oder doch nicht mehr erforderlichen Kirchengebäuden. Darf die Kirche hier kraft kirchlicher Tradition und kanonischem Rechts oder bürgerlichen Eigentumsrechts allein die Verfügungsgewalt beanspruchen oder gehören sie der Allgemeinheit, dies zumindest im Sinne einer Sozialbindung des Eigentums? Muss die Frage nach Erhalt oder Aufgabe von Kirchen nicht im Sinne der Gemeinwohlorientierung und denkmalpflegerischer Grundsätze entschieden werden? Auch diese Frage verlangt, will man die Hintergründe und Herausforderungen verstehen, nach west-östlicher Differenzierung.

Ein zweites Thema betrifft die aktuelle Diskussion um Antisemitismus in der modernen Gesellschaft – auch hier bezieht sich die Kontroverse auf die soziale, kulturelle und ideelle historische Überlieferung. Ob es um rechten oder linken, christlichen oder muslimischen, deutschen oder transnationalen Antisemitismus geht – ohne den Blick auf nationale und internationale Wurzeln und Kontinuitäten von Judenfeindschaft wird man weder die Herausforderung verstehen noch Lösungsmöglichkeiten erörtern können. Der Fall der Documenta 15 zeigt das exemplarisch.

Interdisziplinäre Forschung

Wie findet man neue Antworten auf alte Fragen, wie kommt überhaupt das Neue in die Welt – zumindest in die Welt der Forschung? Nicht zuletzt durch überraschende Begegnungen, durch die Konfrontation mit dem Anderen, dem Fremden – und durch die Schlussfolgerungen, die man daraus zieht. Voraussetzung moderner wissenschaftlicher Forschung und wissenschaftsgestützter Praxis ist interdisziplinäre Offenheit: Im Bereich von Erinnerungsforschung und Denkmalpflege habe ich den Austausch mit der Kunstwissenschaft gesucht, im Bereich Afrika und Kolonialgeschichte den Kontakt mit Ethnologie und Afrikawissenschaften, im Bereich der Gewaltforschung die Kooperation mit der Soziologie, im Bereich der Tier-Mensch-Beziehungen die Zusammenarbeit mit Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften unterschiedlicher Disziplinen ebenso wie mit Ethologie, Tiergenetik und Agrarwissenschaften.

Deshalb habe ich an zahlreichen interdisziplinären und international ausgerichteten Projekten mitgewirkt und viele geleitet, dafür auch Drittmittel eingeworben unter anderem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), dem hessischen Wissenschaftsministerium (Landesexzellenzprogramm LOEWE), der Gerda Henkel Stiftung und der Fritz Thyssen Stiftung.

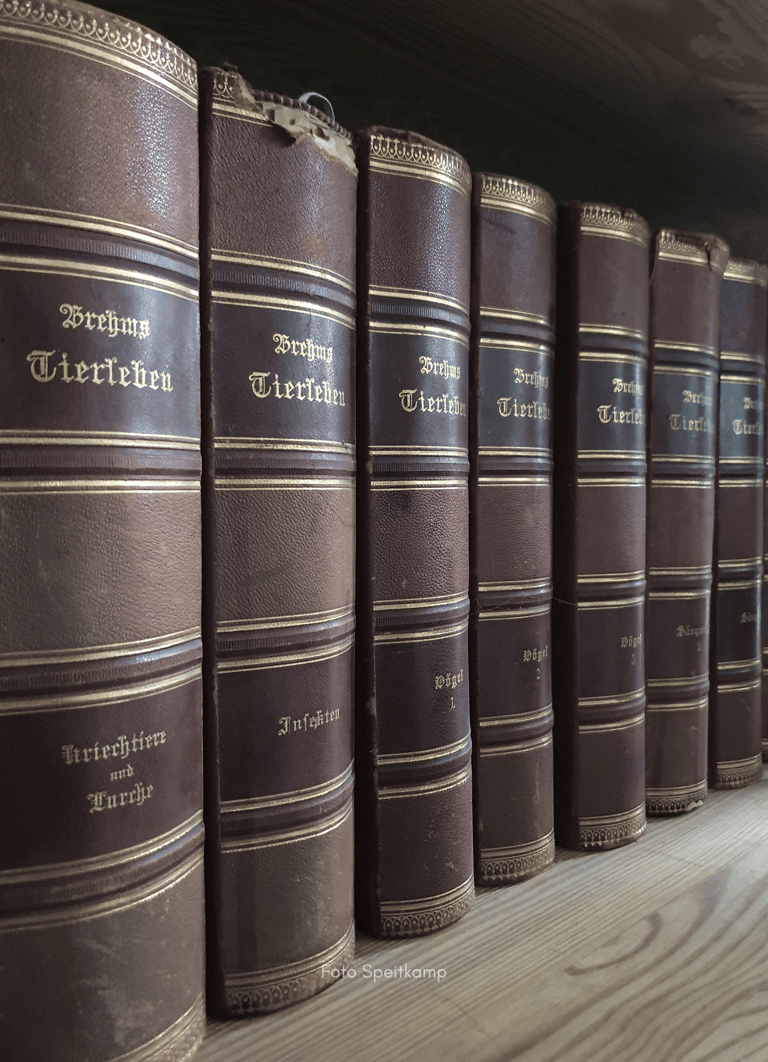

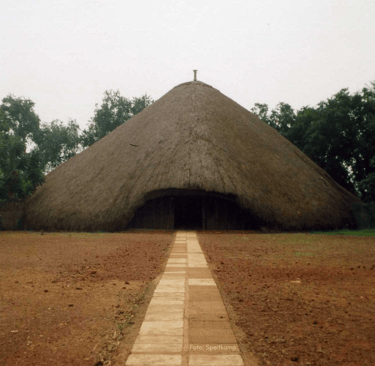

So bearbeitete ich 1997/1998 zusammen mit Kollegen der Hong Kong Baptist University ein DAAD-finanziertes Forschungsprojekt zum deutschen Imperialismus in China. Im Gießener Sonderforschungsbereich „Erinnerungskulturen“ der DFG leitete ich von 1997 bis 2008 Teilprojekte zur afrikanischen Geschichte. Von 2009 bis 2012 betreute ich im Forschungsverbund „Lost in Translation? Europabilder und ihre Übersetzungen. Vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart“ (BMBF) Projekte zur Geschichte von Denkmalpflege und Erinnerungskultur. Von 2009 bis 2015 war ich Sprecher und Teilprojektleiter der DFG-Forschergruppe „Gewaltgemeinschaften“. Parallel dazu leitete ich ein von der Gerda Henkel Stiftung finanziertes Forschungsprojekt zu Macht, Krieg und Religion im vorkolonialen Westafrika. Zudem war ich von 2014 bis 2017 Sprecher des LOEWE-Schwerpunkts „Tier-Mensch-Gesellschaft. Ansätze einer interdisziplinären Tierforschung“.